【关内关外的具体地方和意思 关内是什么意思】

文章插图

山海关背山临海 , 加上作为长城起点 , 历代以来便由此作为界限区分关内关外 , 并在地理区隔、行政区划之外 , 赋予了关内关外更加丰富的文化内涵和意义 。

但实际上 , 中华文明发展至今天 , 关内关外的意思主要是历史价值 , 其实际上已无大的区别 , 只存在于人们心中的文化图景和象征意义 。

1.背山临海的天然分界 , 关内关外成为历代统治者划分地理区划的界限 山海关所在的位置得天独厚 , 北依燕山 , 南连渤海 , 万里长城由此作为起点 , 形成了一种扼守华北平原与辽西走廊的天然界限 。

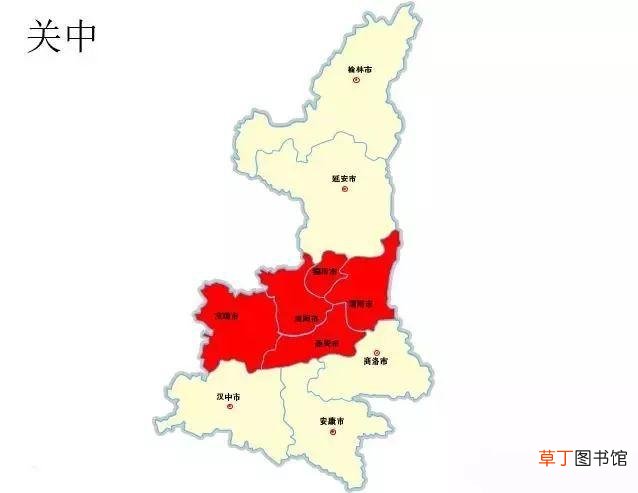

由此 , 历代统治者便以此作为行政区划的疆域划分 , 关内关外的地理区别由此产生 。 山海关为界 , 关内关外在很长时间内是辽燕旧界的区分 , 所谓关内广义上是指山海关以内以北京、江南为中心的中原文化区;狭义上则是以北京为中心的华北平原地区 。

关外则是以盛京为中心的东北三省 。 因为是关内关外是自然地理分界 , 也就容易成为行政区划的分界 。 明时期关内河北地区的行政区划是京师或北直隶 , 关外辽宁地区的行政区划是辽东都司 。 因此说山海关是 “辽东北直隶之一大界限 , 也就成了关内关外划分的一大分界 。

2.当山海关成为军事要塞 , 关内关外在文化心理和文化图景上便有了非常明显的心理认同 在某种程度上 , 山海关自诞生之日起 , 便在文化分界上形成了非常明显的心理认同 , 即关内和关外的文化分界 。 由于军事要塞的区分 , 东西往来的阻断 , 便把这种区分强化和加重 , 更因为封建统治中对权力的争夺和战争 , 导致山海关内外的文化认同、风俗信仰、耕种习俗、吃穿用度上会有很大的差别 , 由此形成的关内关外 , 已经远超了地理空间上的划分 。

值得注意的是 , 其实在很长的历史空间内 , 关外的辽东走廊和关内的华北平原 , 在语言、风俗、地理、气候上并无巨大差异 , 但在文化分界的影响下 , 人们会主观认定差异的巨大 , 并由此衍生出关内关外的诸多差异 。 实际上 , 当关内关外成为一种文化区分得到强化的时候 , 其差异性反而是逐渐消失的时候 。

3.“关内为华夏 , 关外为蛮夷”的狭隘认知 , 早已经随着关内关外的交流频繁而日渐消失 由于山海关的地理位置和特殊的军事要塞功能 , 在封建统治者的政治话语体系中 , 将“关内作华夏 , 关外为蛮夷” 。 此类做法固然有古代对华夏文明中原滥觞的某种认同 , 但更多是基于政权稳定需要的宣传话语 。

清兵入关之后 , 从关外打到关内 , 并统治华夏大地 , 在某种程度上似乎对打破华夷分界有相当的积极意义 。 因为此时的关内关外的意思已经不怎么提华夷之辩了 , 更多的是从地理分界上来说 。 同时 , 关内人闯关东 , 进入东三省创业安家 , 关内关外的交流频繁 , 这种狭隘认知更加淡化 。

概而言之 , 关内关外均以山海关为界 , 意思有三层:

其一 , 关内关外作为地理概念 , 以山海关为天然的地理分界 , 亦作为历代沿袭的行政区划分界 , 关外为燕山渤海以东 , 关内为燕山渤海以西 , 由此区分关内关外;

其二 , 关内关外作为文化概念 , 关内关外代表不同人文图景和文化蕴涵 , 关内为华北平原 , 象征中原文化圈 , 关外为辽西走廊 , 蕴含红山文化民族融合特征;

其三 , 关内关外作为华夷概念 , 封建统治者以山海关为界 , 关内为华夏 , 关外为蛮夷 , 但随着清兵入关 , 关内人闯关东 , 关内关外的华夷之分已经淡化 。

推荐阅读

- 媒体南方系和北方系的区别 南方系是什么意思

- 基本农田和一般农田的性质及用途 一般农田和基本农田的区别

- 酵母发面的比例和方法及发面蒸馒头的方法步骤 酵母发面蒸馒头还用放碱吗

- 阴虱的繁殖环境和清除方法 阴虱会不会进入体内

- 开封府尹的位置和官阶品级 开封府尹是几品官,相当于现在什么官

- 牛盘肠好吃的做法 盘肠是哪个部位

- 初学站桩的正确方法 站桩的最佳时间表

- 大豆磷脂的功效与作用 大豆磷脂是什么东西

- 无菌蛋的营养价值和保存时间 无菌蛋是怎么生产出来的

- 燕窝等级分类和真假燕窝鉴别 官燕和燕窝的区别